こんにちは。前回は電池の電圧のお話をしました。今回は「放電電圧」「開放端電圧」「過電圧」の関係についてご紹介したいと思います。

まず、放電電圧とは前回のコラムでグラフを用いて説明した電池電圧の事です。すなわち、電池が放電している最中に電圧計の端子を電池の±極に当てて示す値です。

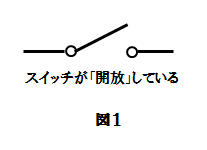

次に、聞き慣れない開放端電圧について。「開放」とはスイッチが開放状態(OFF)の事を指しており、開放端電圧とは図1のようにスイッチOFFの時の電池電圧の事になります。言い換えると、回路に接続されていない、または電流が流れていない時の電池電圧です。実は、この開放端電圧が真の電池電圧です。

聞き慣れないもう一つの過電圧について。「過」とは余分に必要なものを指しており、過電圧とは余分に必要な電圧の事です。

(余分に必要な ≒ 損失 と考えてよいと思います)

これら「放電電圧」「開放端電圧」「過電圧」の間には次の(1)式の関係があります。

放電電圧(V) = 開放端電圧(V) - 過電圧(V) ・・・(1)

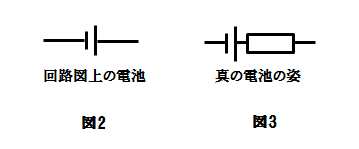

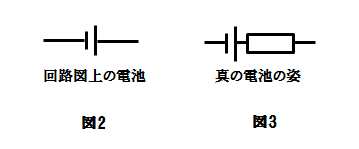

さて、余分に必要な過電圧はどこから発生するのでしょうか。答えは「電池の内部抵抗」です。電池は回路図では起電力のみで表記された図2の様な形ですが、真の姿は内部抵抗を伴った図3の様な形になります。

この内部抵抗に放電電流を流したときは、オームの法則により次の(2)式の電圧降下が生じます。

電圧降下(V) = 内部抵抗(Ω) × 放電電流(A) ・・・(2)

従って、電池が放電しているときは(2)式に従って電圧降下が生じます。これが過電圧となって、(1)式の通り真の電池電圧である開放端電圧から差引かれ、放電電圧となります。ちなみに放電電流が0の時は(2)式が0になり、過電圧が発生しないために電池が開放端電圧を示します。これは前述した開放端電圧の定義通りですね。

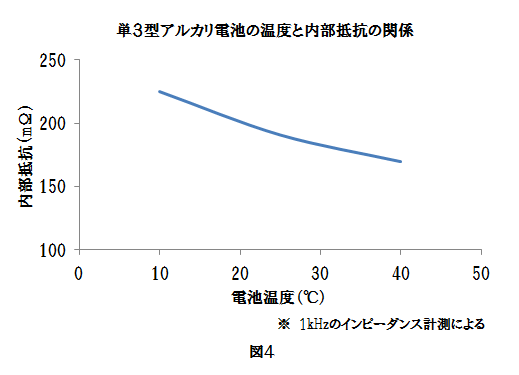

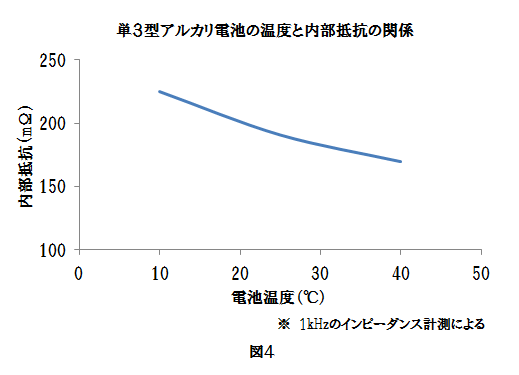

そしてここからが前回コラムの「なぜ温める事によって電池電圧(放電電圧)が上昇するのか」の核心部分です。図4を見てください。単3型アルカリ電池の内部抵抗は温度が上がると低下しています。つまり、(2)式に従って考えると、同じ放電電流(同じ機器を使う場合はたいていそうなります)であれば温度が上がる事によって電圧降下(過電圧)が低減します。過電圧が下がると(1)式より放電電圧が上がる事になります。

この原理に従い、電池の温度が上がって機器の動作電圧にギリギリ満たない電池の放電電圧が少しだけ動作電圧を上回り、延命したかの様に感じられた、というのが今回の現象の正体でした。

なお、この原理はほとんどの1次電池・2次電池で働いています。自動車に使用されている鉛電池も同様で、最近JAFの機関紙でも鉛電池の温度と電池電圧の関係を調査した記事が掲載されています※。JAFに加入していて興味のある方は是非ご一読してみてはいかがでしょうか。

※ JAF Mate., 51(10) p38-39, 2013

まず、放電電圧とは前回のコラムでグラフを用いて説明した電池電圧の事です。すなわち、電池が放電している最中に電圧計の端子を電池の±極に当てて示す値です。

次に、聞き慣れない開放端電圧について。「開放」とはスイッチが開放状態(OFF)の事を指しており、開放端電圧とは図1のようにスイッチOFFの時の電池電圧の事になります。言い換えると、回路に接続されていない、または電流が流れていない時の電池電圧です。実は、この開放端電圧が真の電池電圧です。

聞き慣れないもう一つの過電圧について。「過」とは余分に必要なものを指しており、過電圧とは余分に必要な電圧の事です。

(余分に必要な ≒ 損失 と考えてよいと思います)

これら「放電電圧」「開放端電圧」「過電圧」の間には次の(1)式の関係があります。

放電電圧(V) = 開放端電圧(V) - 過電圧(V) ・・・(1)

さて、余分に必要な過電圧はどこから発生するのでしょうか。答えは「電池の内部抵抗」です。電池は回路図では起電力のみで表記された図2の様な形ですが、真の姿は内部抵抗を伴った図3の様な形になります。

この内部抵抗に放電電流を流したときは、オームの法則により次の(2)式の電圧降下が生じます。

電圧降下(V) = 内部抵抗(Ω) × 放電電流(A) ・・・(2)

従って、電池が放電しているときは(2)式に従って電圧降下が生じます。これが過電圧となって、(1)式の通り真の電池電圧である開放端電圧から差引かれ、放電電圧となります。ちなみに放電電流が0の時は(2)式が0になり、過電圧が発生しないために電池が開放端電圧を示します。これは前述した開放端電圧の定義通りですね。

そしてここからが前回コラムの「なぜ温める事によって電池電圧(放電電圧)が上昇するのか」の核心部分です。図4を見てください。単3型アルカリ電池の内部抵抗は温度が上がると低下しています。つまり、(2)式に従って考えると、同じ放電電流(同じ機器を使う場合はたいていそうなります)であれば温度が上がる事によって電圧降下(過電圧)が低減します。過電圧が下がると(1)式より放電電圧が上がる事になります。

この原理に従い、電池の温度が上がって機器の動作電圧にギリギリ満たない電池の放電電圧が少しだけ動作電圧を上回り、延命したかの様に感じられた、というのが今回の現象の正体でした。

なお、この原理はほとんどの1次電池・2次電池で働いています。自動車に使用されている鉛電池も同様で、最近JAFの機関紙でも鉛電池の温度と電池電圧の関係を調査した記事が掲載されています※。JAFに加入していて興味のある方は是非ご一読してみてはいかがでしょうか。

※ JAF Mate., 51(10) p38-39, 2013