こんにちは。今回からはリチウムイオン電池の話をしたいと思います。大分前置きが長くなってしまいました。

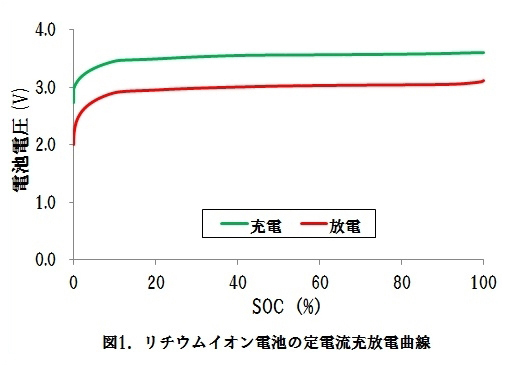

リチウムイオン電池は充電と放電が可能な二次電池です。この二次電池の最も基本的な性能を表現する方法として、図1の様な充放電曲線があります。充放電曲線とは、縦軸に電池電圧、横軸に充電状態をとって、同じ電流での充電と放電の状態推移をグラフ化したものです。充電状態はSOC(State of Charge)と表記され、仕様上の完全放電状態を0%、満充電状態を100%として表します。

この充放電曲線では必ず充電曲線が上(高い電圧)に、放電曲線が下(低い電圧)に位置します。これは、充電及び放電の通電電流から生じる過電圧によるものです。 前回のコラムでは(1)式をご紹介しました。

電圧降下(過電圧) = 内部抵抗 × 放電電流 ・・・(1)

この時は1次電池の例を挙げていたので放電だけを考えましたが、今回は2次電池ですから充電も考える必要があります。充電と放電は電流の向きが逆ですので、充電電流はマイナスの放電電流と考える事ができます。すると(1)式の左辺はマイナスの電圧降下、すなわち電圧上昇になります。以上をまとめると、

①充電時:過電圧が電池電圧を上昇させる

②放電時:過電圧が電池電圧を降下させる

ということになり、この原理によって充電電圧は放電電圧よりも高くなるわけです。

さて、電池の充電と放電の収支を表す「効率」という概念があります。通常リチウムイオン電池の充放電量を数値化する際には、Ah(電流と時間の積)またはWh(電力と時間の積)の単位を用います。ちなみに充電状態(SOC)の計算に使われるのはAhの充放電量です。

用いる単位によって効率の名称は異なり、Ahでは「クーロン効率」、Whでは「エネルギー効率」と呼びます。リチウムイオン電池の場合、クーロン効率は多くの場合でほとんど100%になります。しかし、エネルギー効率は電池によって異なる値となります。

エネルギー効率は定義の通り(2)式で求められるわけですが、これが100%に満たない分は、(3)式の通りエネルギー損失となっています。

エネルギー効率 = (放電エネルギー量 ÷ 充電エネルギー量) × 100 ・・・(2)

エネルギー損失 = 充電エネルギー量 × (100 - エネルギー効率)/100 ・・・(3)

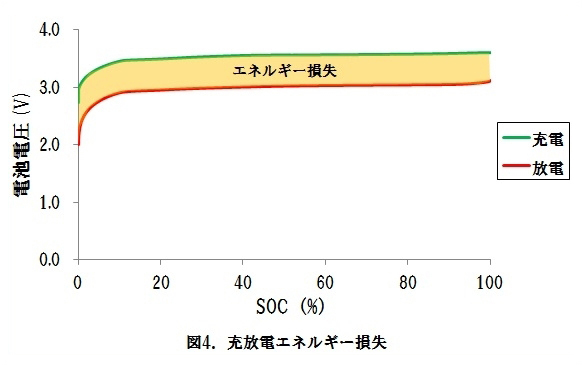

エネルギー損失の由来は、図1の様に充電曲線と放電曲線が同じ所を通らない事によるヒステリシスであり、これは前半でご紹介した充電曲線を上昇させ放電曲線を下降させる過電圧によって出現しています。

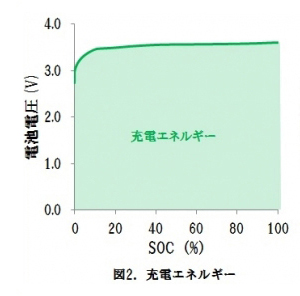

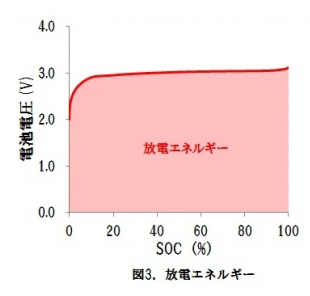

電気エネルギー(Wh)は、電気量(Ah)と電圧(V)の積ですから、充放電エネルギーは図2及び図3の様に充放電曲線とグラフ横軸に囲まれた領域の面積ということになります。

この充電エネルギーと放電エネルギーの差が図4の様にエネルギー損失となってエネルギー効率を低下させることになります。

以上より、充放電曲線はリチウムイオン電池のエネルギー効率を一目で読み取る事ができる、便利なデータである事がわかります。

※エネルギー効率(充放電効率)を、コストをかけずにリアルタイム診断する方法はこちら

詳細資料(リチウムイオン電池の充放電曲線の変形とエネルギー効率の変化について)を無料で配布しております。

ご希望の方はこちらをクリックし資料をご請求ください。