こんにちは。前回のコラムではリチウムイオン電池のエネルギー効率についてお話ししました。

最近ではリチウムイオン電池を利用した蓄電システム製品が開発され、それによって

① ピークカットやピークシフトによる電気代の節約

② 太陽光発電と連携し、電力を自給自足(余剰電力を売電)

③ 停電時にも電気が使える(バックアップ電源)

などの活用方法が提案されています※。この様な製品ではリチウムイオン電池のエネルギー効率、すなわち充電電気量に対してどれだけの放電電気量が確保できるかが、上記①②の経済的効果に直接関係してきます。エネルギー効率は過電圧によって低下するので、この様な蓄電システムを設計する際はいかに過電圧の小さな電池を使用するかが重要なポイントとなります。

他のポイントとして、電池の運用の仕方でエネルギー効率を向上させる方法があります。これまでのコラムでは

充電電圧 = 開放端電圧 + 過電圧 ・・・(1)

放電電圧 = 開放端電圧 - 過電圧 ・・・(2)

となる事をご紹介しました。便宜的に充電の過電圧と放電の過電圧が等しい(あくまで同じSOCの時に、ですが)と仮定すると、上記(1)(2)式から以下の式を導けます。

過電圧 = (充電電圧 - 放電電圧)/ 2 ・・・(3)

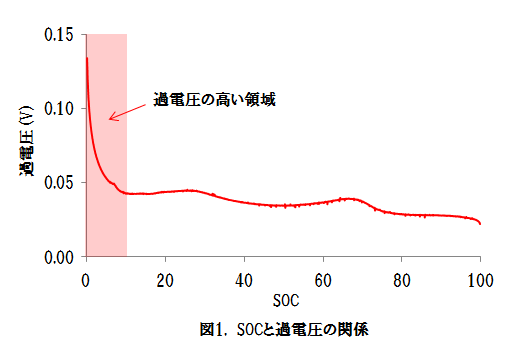

そして(3)式と充放電曲線のデータを用いると、「SOCと過電圧の関係」を表すグラフ(図1)を作成する事ができます。

図1からは、過電圧が低SOC領域(SOC 0~10)で大きくなっている様子がわかります。ここはエネルギー効率が悪化する部分であり、このような高過電圧領域をカットする事によって図2の様にリチウムイオン電池のエネルギー損失を相対的に減らし、エネルギー効率を向上させる事ができます。その代わり実質的な電池容量が低下するので、トレードオフを考慮する必要があります。

| SOC使用領域 | ||

|---|---|---|

| 0~100 | 10~100 | |

| エネルギー損失の量 | 100.0% | 84.5% |

| 実質電池容量 | 100.0% | 90.0% |

今回ご紹介した方法は、過電圧の山が相対的に大きくて広い場合、及びCレート(電池容量に対する充放電電流値)が大きい場合に効果が高くなる傾向があります。電池の運用方法に応じて採用すると良いでしょう。

※ 一例としてリチウムイオン蓄電池まるわかりBOOK(一般社団法人電池工業会)