バッテリーを使って動く機器のユーザーにとって、バッテリーがいつ寿命を迎え、交換する事になるかは関心の高い事項です。

このコラムでは何度かリチウムイオン電池の劣化診断についてご紹介しましたが、その他にも世の中には様々なリチウムイオン電池の劣化診断技術が報告されています。

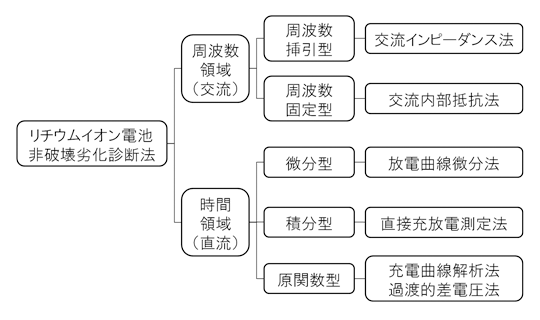

今回はリチウムイオン電池非破壊劣化診断法の系統分類をご紹介します。

まず、リチウムイオン電池の非破壊劣化診断法は

① 周波数領域からのアプローチ(交流電流での測定)

② 時間領域からのアプローチ(直流電流での測定)

の2種類に分けられます。

このうち、周波数領域からのアプローチは更に以下の2種類に区分出来ます。

(1) 周波数挿引型(交流インピーダンス法)※1

(2) 周波数固定型(交流内部抵抗法)※2

また、時間領域からのアプローチは更に以下の3種類に区分出来ます。

(3) 微分型(放電曲線微分法)※3

(4) 積分型(直接充放電測定法)

(5) 原関数型(充電曲線解析法※4、過渡的差電圧法※5)

(4)の直接充放電測定ができれば最も高精度に劣化診断ができるのですが、診断対象が稼働・運用しているバッテリーなのでこれができず、そのために様々な方法が考案されているわけです。

<リチウムイオン電池 非破壊劣化診断法の系統分類図>

今回はリチウムイオン電池非破壊劣化診断法の系統分類についてご紹介しました。

※1 たとえば T. Yokoshima et al, Electrochem. Acta, 180, 922 (2015)広義には、岡田修平他, 横河技報, 56(2), 27 (2013) やN.Nagaoka, IEEJ Trans. PE, 134(7), 558(2014) も含む

※2 たとえば 竹野和彦他, NTT Docomo テクニカル・ジャーナル, Vol.13, No.4, 62(2006)

※3 たとえば 松田智行他, JARI Research Journal, 2015-04-02

※4 たとえば 森田朋和他, 東芝レビュー, 68(10), 54(2013)

※5 たとえば 本コラム第16回および第17回